日本文化における黒染め(黒染めの歴史と技法)

黒染め(くろぞめ)は、日本の伝統的な染色技法の一つであり、古くから礼装や武士の装い、僧侶の衣などに用いられてきました。単なる色ではなく、格式・威厳・精神性を象徴する特別な色として重要視されてきた歴史があります。

黒染めの歴史

(1) 奈良時代・平安時代

奈良時代(8世紀)には、黒は高貴な色とされ、特定の階級の人々しか身に着けられませんでした。

平安時代になると、貴族の衣装(束帯・直衣など)にも黒染めが使われるようになりましたが、濃い紫や青が好まれるようになり、黒は次第に僧侶や官人の衣に使われるようになりました。

(2) 鎌倉時代・室町時代

鎌倉時代になると、武士が台頭し、「武士は質素であるべき」という思想から黒染めの衣服が好まれました。

室町時代には、能装束や茶道の影響で「侘び寂び」の象徴として黒が使われるようになり、格式高い装いとなっていきます。

(3) 江戸時代

江戸時代には「黒紋付(くろもんつき)」が武士の正装となり、庶民の間でも礼装として定着しました。

また、江戸の町人文化の影響で、質素ながらも粋な黒染めの着物(江戸黒)が流行しました。

(4) 明治時代以降

明治時代には洋装が普及しましたが、黒紋付は今でも結婚式や葬儀などの正式な和装として受け継がれています。

黒染めの技法

黒染めは、単純に黒い染料で染めるのではなく、様々な技法によって深みのある黒を作り出します。

① 鉄媒染(てつばいせん)

古くから使われた技法で、植物染料(藍、ヤマモモ、椿など)を鉄媒染によって黒くする。

武士の衣服や喪服などに用いられた。

② 藍下黒(あいしたぐろ)

まず藍染をして、その上から黒染めを施すことで、深みのある黒色に仕上げる。

武士の裃(かみしも)や茶人の着物によく使われた。

③ 江戸黒

江戸時代に流行した技法で、何度も染めと乾燥を繰り返すことで、漆黒に近い黒を出す。

江戸の町人文化で粋な着物として好まれた。

④ 京都の黒染め(本黒)

京友禅の技術を応用し、染料の重ね染めで深みのある黒を作る。

黒紋付などの礼装で使用。

黒染めの象徴的な意味

(1) 威厳と格式

武士の正装(黒紋付や裃)に使われ、権威と格式を示した。

現代でも、結婚式や葬儀での正装(黒紋付羽織袴、喪服)に用いられる。

(2) 精神性と禅の思想

僧侶の衣(墨染の衣)や茶道の装いに見られるように、黒は無常・静寂・精神の統一を表す色とされた。

(3) 喪の色

日本では黒は喪に服する色とされ、葬儀での着用が一般化している。

現代の黒染め

現在でも、黒染めは伝統的な着物や衣装、工芸品に使われています。

(1) 黒紋付

現代でも結婚式・葬儀・成人式などの正式な場面で着用される伝統的な黒染めの着物。

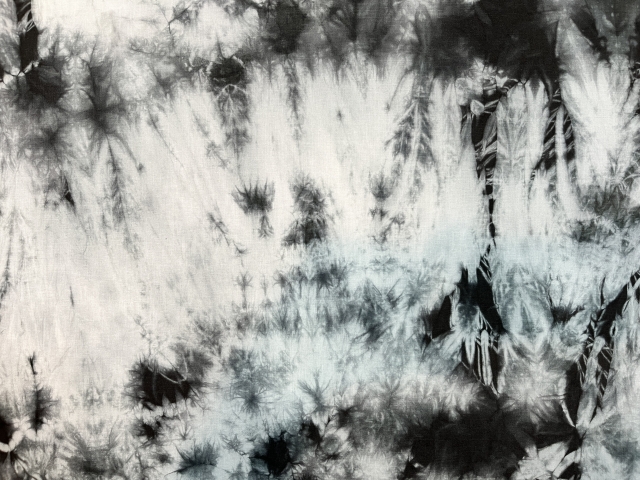

(2) モダンな黒染め製品

バッグ、スカーフ、小物類など、現代のライフスタイルに合った黒染め商品が作られている。

(3) サステナブルな黒染め

天然素材(植物染料)を使ったエコな黒染めが注目されている。

黒染めは、日本文化において格式・精神性を象徴する特別な染色技法。

武士の正装・僧侶の衣・喪服・茶道の衣装など、伝統的な場面で使用されてきた。

現代でも礼装や伝統工芸品に活かされており、新しいデザインやサステナブルな技法が注目されている。

黒染めは単なる「黒い色」ではなく、日本人の美意識や精神文化と深く結びついた色なのです。